常看到报端上披露某乞丐通过讨要成为富人,某些小孩被黑社会利用以行乞为业的报道。于是,在街头就看到另一些镜头,一个残疾儿童向行人乞讨,一长者携领小孩从旁经过,小孩意欲帮助这个行乞的儿童,当他征询长者的意见时,长者告诉他,那个残疾儿童是以行乞为业的,甚至可能说其背后有黑社会在控制,不要理他。这样,一次善意的救助活动中止了,一种恻隐之心被消解了,一株慈善心理的幼苗被拔掉了。

慈善心理与和谐社会

华大应用心理研究院(原华师大心理咨询工作室)导读:慈善基于我们的意义,并不只是所捐献的钱,更重要的是一颗善良的心。

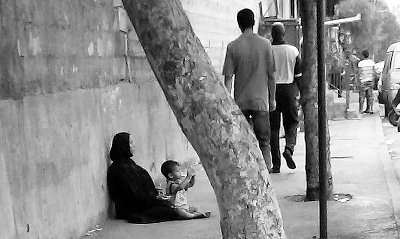

常看到报端上披露某乞丐通过讨要成为富人,某些小孩被黑社会利用以行乞为业的报道。于是,在街头就看到另一些镜头,一个残疾儿童向行人乞讨,一长者携领小孩从旁经过,小孩意欲帮助这个行乞的儿童,当他征询长者的意见时,长者告诉他,那个残疾儿童是以行乞为业的,甚至可能说其背后有黑社会在控制,不要理他。这样,一次善意的救助活动中止了,一种恻隐之心被消解了,一株慈善心理的幼苗被拔掉了。

我的问题是,当你遇到一位街头行乞的儿童时,要不要伸出善意的手?特别是你身边的小孩要去施助时,你要不要阻止他?我以为,我们应当毫不犹豫地掏出一点零钱实践一个高尚的善举。这样做时,我们面对的是一个应当受到关注和帮助的儿童,是一个无力自救的、连呐喊的气息都没有的社会底层的弱者,我们面对的是一个悲怜的状态。当面对这样一个状态时,我们或许没有 必要去假设各种各样的原因,再依据原因去选择行动。

我有这样几个理由。

首先,你难以立刻就断定他是否是受人控制的专门以行乞为业的孩子。假如你假定他就是被人控制专营乞讨的孩子而中止你的善举,其中包含了 50%的误判面前的这个行乞的小孩有50%的可能是真正由于家庭生活困难而沿街乞讨,但是你却没有帮助他。

其次,即使这个小孩就是受人控制以乞讨为营生,替黑手行乞,那么其罪过不在小孩,因为他们既无知且无能,不能掌握自己的命运,而且自己的辛苦行乞被人剥削。这是黑手们的罪恶,社会的悲哀,无需责怪小孩。即使我们的施舍全部转交给背后的黑手,但是施舍的那一刻间,他可以获得一时困境的解脱,使他对于别人的期望能够得到一点点的满足。在这种情况下施舍者所能施舍的只是他自己的很小小的一点点,何乐而不为呢?

再退一步说,我们施舍时,我们面对的是一种悲怜的困状,这是一个需要帮助和解难的困状。当我们在慈善心理的驱使下选择一种慈善行为时,我们是无需要追问困状产生的原因。我们的施舍行为是慈善心理的需要。如果人们一次又一次地面对各种困状而取消自己的慈善行为,慢慢的就会消解自己的慈善心理。尤其是对于正在成长中的儿童,较多地制止他们的慈善行为,对于培养一个健全的社会心理与社会人格是不利的。如果一个社会的多数成员的慈善心理不够健康,是不利于建设一个和谐社会的。

当然,我为施舍和为困者解囊的三点理由不是为那些利用儿童行骗者们张目和寻找理由,也不是在解脱社会、国家政府的社会责任。我认为减少和消除街头行乞现象,打击黑势力和善对弱势者是两个不同的问题,应当采取不同的态度和方法。我尤其呼吁,不能因为报纸报道了一些依靠行乞行骗的情况,就在社会上产生一种无视弱困现象的冷漠心理。

一个和谐的社会离不开慈善心理的建构,个人慈善心理的形成需要慈善行为的实践培养,多一点施舍,就会多一点善良。

- 全国最大免费心理公益热线:021-51688988